オンライン申請でラクラク手続き!

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

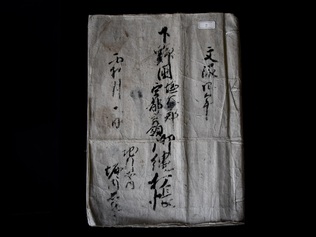

ホーム > 学び・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化財 > 大谷村文禄太閤検地帳(おおやむらぶんろくたいこうけんちちょう)

| 指定年月日 | 平成22年2月18日 |

| 種別 | 有形文化財(古文書) |

| 員数 | 1冊 |

| 材質 | 杉・檜(ひのき) |

| 寸法 |

横181cm 縦83cm |

| 時代 | 文禄4年(1595年) |

| 作者 | 不明 |

| 所有者 | 個人 |

| 外部リンク | 高根沢町図書館デジタルミュージアム 太閤検地帳のすべてのページを見ることができます。 |

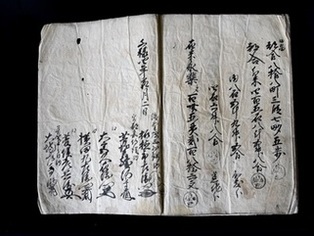

「太閤検地」(たいこうけんち)とは豊臣秀吉(とよとみひでよし)が行った全国的な検地(けんち)のことです。「検地」とは水田や畑などを調査して、各田畑の収穫量(しゅうかくりょう)と、それに応じた年貢(ねんぐ)(※1)を決めることです。秀吉は「検地奉行」(けんちぶぎょう)という、検地をおこなう者を任命して、直接現地に向かわせて調査をさせました。

田畑を測量した後、検地帳が作られました。そこには、土地の等級(※2)、面積や収穫高(しゅうかくだか)(※3)、その土地を耕作して年貢をおさめる農民の名前が記されました。

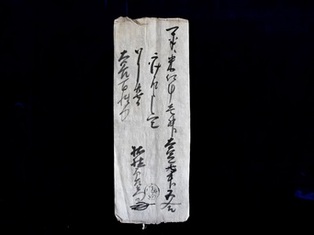

指定している大谷村文禄太閤検地帳は、表紙が作りかえられている他は、すべて当時のままのものです。

文禄四年霜月二日(1595年11月2日)の日付と検地を行った8名の検地奉行の名前があります。

当時の下野国(しもつけのくに)(現在の栃木県)内の検地帳の原本(げんぽん)(※4)はわずかしか残っていないので、とても貴重な資料です。

※1:年貢…生産した米などの一部を税としておさめること

※2:土地の等級…田畑は一つごとに、質、地形や設備の有無などを基準に上・中・下・下々とランク付けされること

※3:収穫高…農作物を収穫する量

※4:原本…写しなどではない作成されたままのもの

「学ぼう!活かそう!生涯学習」

お知らせ

© Takanezawa Town. All rights reserved.